日前,河北省邯郸市肥乡区13岁初中生遭同学杀害引发舆论广泛关注。据悉,嫌疑人为三名不满14岁的少年。3月11日,受害人家属收到肥乡区公安局的立案告知书,案由是“故意杀人”,邯郸警方对媒体表示,张某等三人因涉嫌故意杀人,已被刑事拘留。

▲曾埋着王子耀遗体的废弃蔬菜大棚。 新京报记者 李英强 摄

综合相关信息,这是一起性质非常恶劣的故意杀人案件。一是受害人父亲在社交媒体上自述,儿子是被三名嫌疑人活活打死,面目全非,手机钱被转空。二是受害人姑姑在接受媒体采访时表示,孩子失踪后,家属曾经找到一个同学(后被证明为嫌疑人),他还在床上打游戏,给了误导信息影响找人,而直到其他2名同学松口,才说出受害人尸体被埋在了废弃蔬菜大棚内。三是受害人曾被3名嫌疑人多次欺凌,课余时间还被多次锁在厕所旁的劳动间小屋。

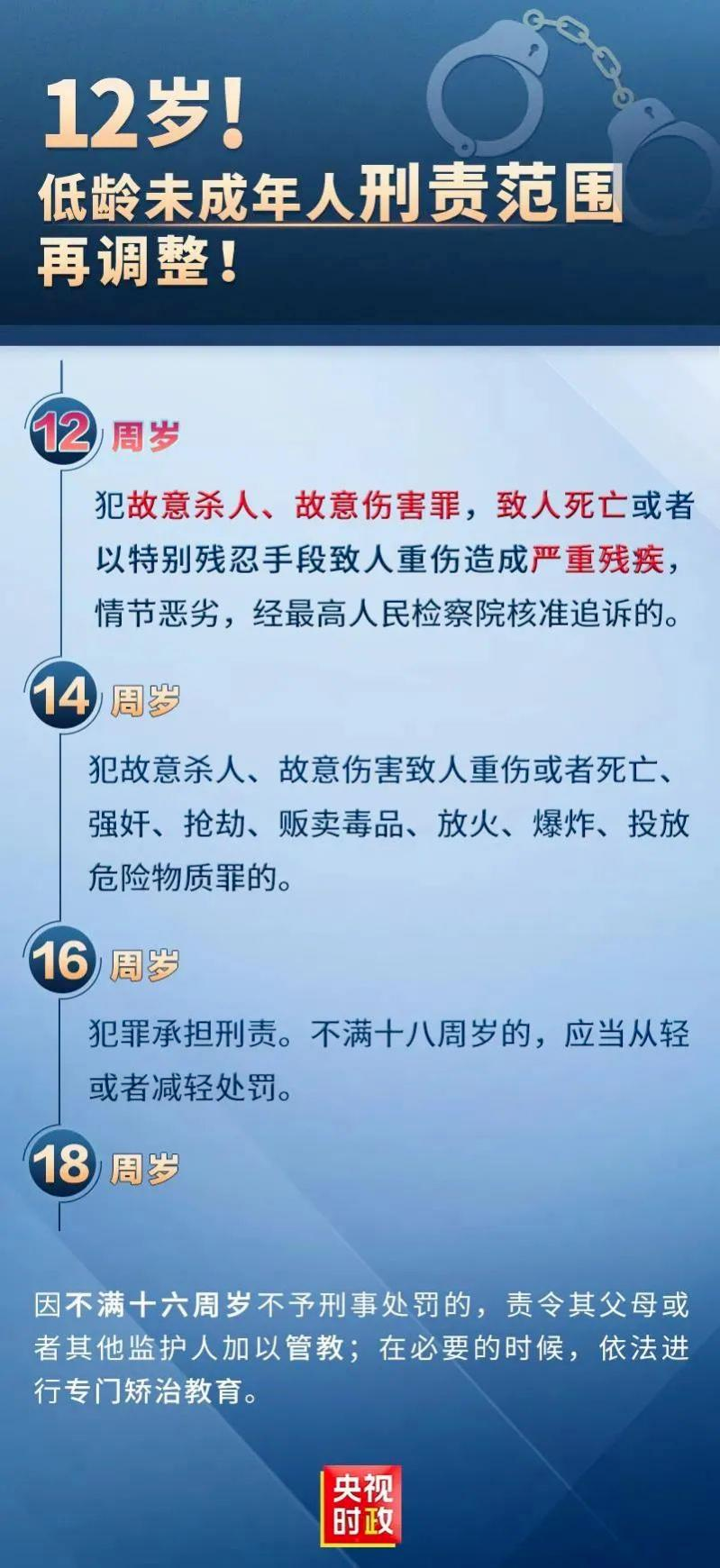

这起案件与不久前湖北荆州未满12岁男孩杀害4岁女童案比较相似,在那起案件中,涉事男孩也是用十分残忍的手法杀害了女童,事后在面对家属询问时也是多次撒谎干扰搜寻工作。此后,由于男孩作案时未满12岁,不符合刑法规定的刑事责任年龄,被公安部门撤案处理。而邯郸这起案件中的三名嫌疑人在作案时已经满了12岁,根据刑法修正案(十一),若经最高检核准追诉,则有可能承担刑事责任。

虽然目前尚不清楚三名嫌疑人在犯罪中的正犯共犯关系、主犯从犯身份,但有一点可以明确:该案是刑法修正案(十一)通过后,为数不多的、为公众广泛关注的可以由最高检核准追诉的刑事案件。某种程度上,该案后续在公检法机关如何流转也将起到一定的示范效应。至少,从社会的预期上讲,该案进入刑事程序符合人们对正义的公共认知,应结合具体案情做出准确处置,不完全因年龄左右对嫌疑人罪责刑的判断。

由本案出发,非常有必要再次开启未成年人“恶意补足年龄原则”的讨论。这个原则源于英国,也即在未成年犯罪案件中,对原则上被推定为不具备刑事责任能力的未成年人,如果有充足证据能够证明其在实施犯罪时具有恶意,那么前述推定就会被推翻,仍然可以对其追究刑事责任。显而易见,杀害13岁初中生案与未满12岁男孩杀害4岁女童案在性质上没有什么区别,都是一个或几个未成年人用残忍手段故意杀害他人,但在案件处理结果上却大相径庭。一个是进入刑事程序,受害人家属有可能讨回公道,一个是受害人父母需要用一辈子来接受撤案结果。

由于当前刑法对未成年人恶性犯罪追究刑责的规定是十分机械的,14岁到16岁负何种责任,12岁到14岁负何种责任,这固然可以通过明确规定规避将未成年人轻易入罪的问题,但必须要看到它忽略了人与人之间的差异性,就像用身高去决定儿童可以享受到何种乘车优惠一样,导致了受害人在讨回公道这件事上完全是看运气,家属只得祈祷行为人在犯罪时已经满足了刑事责任年龄。这种使法律天平更偏向保护嫌疑人一方的设计,不利于公平正义的实现,亦使得社会对未成年人保护产生诸多诟病,进而在更大的社会范围内形成了对公平正义的质疑。

14岁至16岁对八种严重犯罪负责也好,12岁至14岁对故意杀人、故意伤害致死致残,经最高检核准追诉负责也罢,都需要在原则之外考虑例外,在普遍之外考虑特殊。

在对待未成年人犯罪问题上,河北邯郸的这起案件值得各方面深入思考。一方面,司法部门对未成年人犯罪一直的态度是预防,比如强调落实预防未成年人犯罪法,而这起案件中恰好就有校园霸凌、留守儿童等社会问题。那么,有了法律之后如何预防?毕竟中国还有相当多的留守儿童。另一方面,对已经发生的案件,眼前最迫切的问题,如何让公平正义得到更大程度的实现,不形成像湖北荆州女童案那样只得由受害人家属默默承受的案件?

两个方面无疑需要同步推动,才能够在预防未成年人犯罪的同时,打击犯罪,让正义以看得见的形式实现。

央视网 2024-03-17 15:16

记者从河北省邯郸市肥乡区公安分局了解到,经过侦查,初步认定邯郸初中生遇害案是一起有预谋的犯罪案件。目前尸检已结束,警方通过调研走访、审讯3名犯罪嫌疑人等已取得大量证据,一些情况仍在侦办中。

肥乡区公安分局政工监督室主任李亚峰说,经过侦查和技术部门勘验,被害人尸体掩埋地坑深56厘米,嫌疑人分两次在废弃大棚中进行了挖掘,第一次在案发前一天,即3月9日挖掘,案发当天,即3月10日又进行了挖掘。

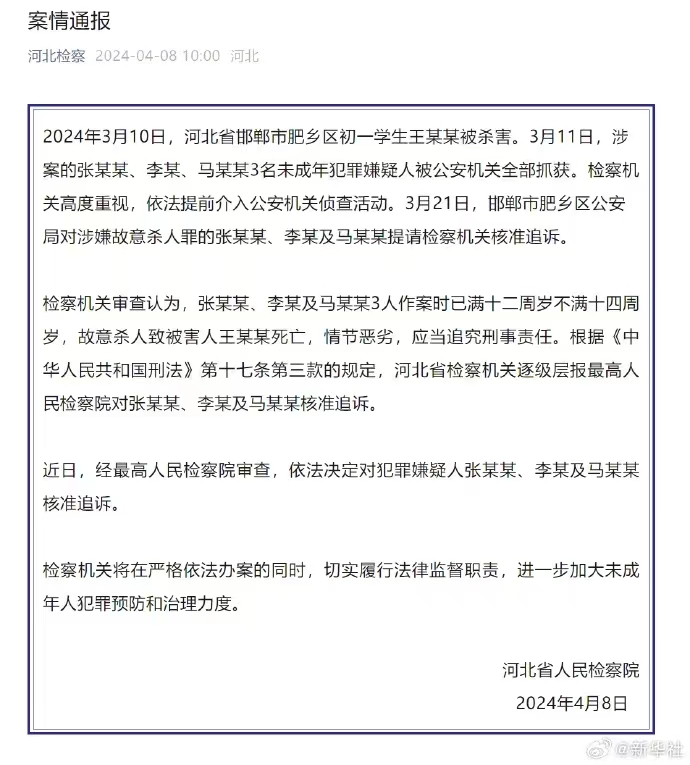

3月17日,河北省邯郸市肥乡区委宣传部官方微信公众号“微观肥乡”发布通报称,2024年3月10日,邯郸市肥乡区初一学生王某某被杀害。3月11日,涉案犯罪嫌疑人被全部抓获,已依法采取刑事强制措施。

新华社 2024-03-19 12:44

2024年12月30日,河北省邯郸市中级人民法院一审公开宣判被告人张某某、李某、马某某故意杀人一案,对被告人张某某以故意杀人罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;对被告人李某以故意杀人罪判处有期徒刑十二年;被告人马某某依法不予刑事处罚。邯郸市中级人民法院、邯郸市人民检察院提出司法建议、检察建议,经专门教育指导委员会评估同意,相关公安机关和教育部门依法决定对马某某进行专门矫治教育。

法院经审理查明:被告人张某某、李某(均时年13周岁)与同班同学王某某(被害人,殁年13周岁)存在矛盾,经张某某提议,二人多次共谋杀害王某某后平分王某某钱财。张某某选定一废弃蔬菜大棚为作案地点,并提前携带铁锹挖坑进行犯罪准备。2024年3月10日下午,张某某将王某某骗出,因李某的电动自行车需置于被告人马某某(时年13周岁)家充电,李某骑马某某的电动自行车载马某某,张某某骑自己的电动自行车载王某某,共同前往张某某事先选定的蔬菜大棚。途中,李某受张某某指使将二人欲杀害王某某一事告知马某某。四人进入大棚后,张某某首先持铁锹动手并直接实施杀害王某某的行为,李某帮助控制王某某,马某某见状离开大棚。张某某、李某共同致王某某死亡后,将尸体掩埋。三被告人骑电动自行车逃离现场,张某某将王某某手机微信账户中的钱转入自己微信后与李某平分,将王某某手机卡取出指使马某某砸毁,将手机交由李某扔弃。案发后,马某某首先交代并指引公安人员找到埋尸现场。

河北省邯郸市中级人民法院认为,被告人张某某、李某故意非法剥夺他人生命,其行为均已构成故意杀人罪。张某某、李某经预谋后将被害人王某某杀害并埋尸,手段特别残忍,情节特别恶劣,作案时已满十二周岁不满十四周岁,依照《中华人民共和国刑法》第十七条第三款的规定,应当负刑事责任。张某某提议杀人并纠集他人参与,提前进行犯罪准备,直接实施致被害人死亡的行为,系共同犯罪中罪责最为突出的主犯。李某积极参与预谋并实施杀人行为,事后与张某某平分赃款,在共同犯罪中亦系主犯,罪责小于张某某。被告人马某某在去作案现场途中得知被告人张某某、李某欲杀害王某某,并跟随前往。在目睹实施杀人时,即离开现场,后帮助毁灭被害人的手机卡,参与了张某某、李某杀害王某某的共同犯罪。鉴于马某某在共同故意杀人犯罪中,未参与犯罪预谋,未实施具体加害行为,依照《中华人民共和国刑法》第十七条第五款的规定,不予刑事处罚。相关公安机关和教育部门依法决定对马某某进行专门矫治教育。

最高人民检察院 2024年12月30日 11:06