袁卫华:尊敬的审判长、审判员、书记员和各位领导,我怀着无比沉痛的…

袁卫华案是中央纪委机关查处的一起典型案件。这名37岁的处级干部虽然职级不高,但违纪行为却非常严重和恶劣。袁卫华曾经是家乡的高考状元,北京大学法学院高材生,大学毕业后直接考入中央纪委机关工作,曾经参与查办过慕绥新、马向东、武长顺等大案要案,也曾经立功受奖。他最后走向这个结局,很多人都没有想到,包括他自己。

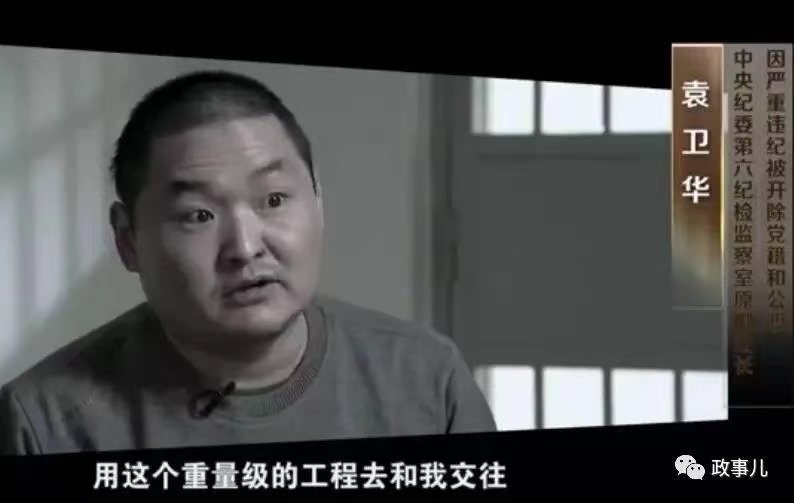

袁卫华(中央纪委第六纪检监察室原副处长):真的特别后悔做这些事情。一方面反腐败,一方面腐败,这个确实是自己觉得挺后悔,悔恨的一件事情。

袁卫华众多违纪行为中最为突出、最为恶劣的问题,是故意泄露案情。他不止一次将工作秘密拿来做交易,其中第一次发生在2004年,他主动向某副部级干部泄露举报内容。

袁卫华(中央纪委第六纪检监察室原副处长):是举报信,知道有这个事儿,我就先口头给他讲的。他说你能不能给我看一眼,我说行啊,我说哪天回去了我给你拿过来。我想和他处好关系,然后通过交往以后我希望通过找他要点工程。

这名副部级干部任职的地区,属于袁卫华所在的第六纪检监察室对口联系的地区之一,袁卫华因此有机会掌握反映该地区党员领导干部的问题线索。而第一次泄密,就换来了一个超乎他想象的大工程。

袁卫华(中央纪委第六纪检监察室原副处长):他也是觉得我这个人可能未来会对他有用,所以他就愿意用这个重量级的工程去和我交往。因为我也是很忐忑地和他交往,我是科级干部,他是副部级干部。但是在一张嘴的情况下,竟然我成功了,这样就真的是有一种一发不可收的感觉了。

这就是袁卫华泄露问题线索交换来的第一个工程,这个保护区所有的基础设施建设,被交给了袁卫华父亲的工程队。在儿子到中纪委工作之前,袁卫华的父亲手下只有一支三五个人的小包工队,只能承接一些防水、房屋翻修的小工程,但他儿子却帮他逐渐成为当地有名的承揽工程专业户。袁卫华则要求父亲订立遗嘱,写明“将家庭财产全部给大儿子袁卫华”。多年来,袁卫华利用自己的权力,承揽到总金额超过10亿元的工程项目。

愿意下本钱和袁卫华交往的领导干部,自身往往存在问题,希望他在关键时候能给自己帮上忙。

侯凤岐(内蒙古自治区乌海市委原书记):中纪委找我谈话,我也心里没底,不知道谈什么问题,所以我给他打电话,他当时也跟我说,说是没啥,就是在调查某案过程中,有一个情节需要你证明,我从内心是表示感谢吧,那我们水利上有工程,就给他引荐。

袁卫华除了通过拿工程牟利,也收受大量财物。党的十八大之后,他仍然没有收敛、收手,泄密内容除了中管干部的问题线索,还包括重要案件的初核方案、审计报告、调查报告等,甚至帮审查对象一起分析情况,出谋划策。

穆红玉(时任中央纪委第六纪检监察室主任):袁卫华是典型的以案谋私,2014年到2015年,袁卫华在天津查办相关案件,时任天津市委代理书记、市长的黄兴国就主动地多次与袁卫华接触,打探武长顺案件、杨栋梁案件的相关信息,同时也套取、打探关于黄兴国本人一些问题线索。袁卫华都一一奉告。为此黄兴国多次地请袁卫华喝酒、吃饭,赠送名贵手表等贵重的礼物。

这类秘密的泄露都会对纪律审查工作带来极大的阻碍甚至破坏,但在利益驱使下,袁卫华把纪律底线置之脑后。

穆红玉(时任中央纪委第六纪检监察室主任):这个例子也可以说明一些有问题的领导干部心存侥幸,不是主动地向组织交心,向组织主动坦白自己存在的问题,而是往像袁卫华这样的纪检干部身上靠,去贴,打探有关信息,试图对抗组织的调查。

就在2015年被立案审查的前几天,袁卫华还为父亲运作拿到了两个工程。他在违纪违法的道路上走得如此之远、情节如此严重,令人震惊,也令人深思。

袁卫华(中央纪委第六纪检监察室原副处长):我的求学之路是很顺的,始终是第一第一第一第一,一直到北大。因为我当时对自己仕途的发展是一种比较快速的规划,希望能够尽快地进入处级这个岗位。但是这个目标情况之下,如果顺便能生活更好,那就是最好的结果了。

对党员干部来说,失去了理想信念、丢掉了宗旨意识,也就失去了底线。袁卫华一方面把当大官当作人生追求,一方面又想着发大财,在这样畸形、扭曲的人生观驱动下,他对组织和纪律如此毫无敬畏,也就并不奇怪了。